智異山 紀行詩 - 河東地域을 중심으로(19)

次籠山齋韻(차농산재운)

- 제 19 호

본문

智異山 紀行詩 - 河東地域을 중심으로(19)

次籠山齋韻(차농산재운)

노광무(懼菴 盧光懋)

역자(譯者) 정경문 (茗谷 鄭慶文)

-농산재의 시에 차운하다-

主翁何事棲雲巒(주옹하사서운만)

주인장은 어이하여 구름 낀 산에 사는지,

惟恐雌黃到此間(유공자황도차간)

다만 이곳에 와서 세상의 시비가 두렵네.

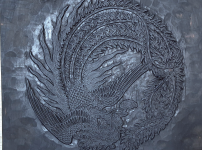

依舊奇巖名洗耳(의구기암명세이)

기암은 변함없는데 이름이 세이암이라며.

至今流水響籠山(지금유수향농산)

흐르는 물은 지금까지 농산재를 울리네,

籠山齋(농산재) : 화개면(花開面) 범왕리(凡旺里) 신흥리(神興里) 왕성분교(옛 神興寺祉)앞 냇가 세 이암(洗耳嵒)에 있었던 정자로 사인(士人)노정한( 盧廷翰)이 소축(所築)하였다. 일명 농산정(籠山亭).

何事(하사) : 무슨 일.

惟恐(유공) : 다만 ~가 두렵다. 다만 ~할까 겁난다. 雌黃(자황) : 본래 황색의 안료인데, 옛날에 황지( 黃紙)에 글을 잘못 썻을 경우에 자황(雌黃)으로 글 자를 지우고 그 위에 다시 썻으므로, 전하여 시문( 詩文)을 고치거나 선악(善惡)과 시비(是非)를 가려 말하는 뜻으로 쓰임.

依舊(의구) : 옛 모양과 변함없음.

奇巖(기암) : 기이하게 생긴 바위.

洗耳(세이) : 세이암(洗耳巖). 화개면(花開) 신흥리 (神興里) 왕성분교(옛 神興寺祉)앞 냇가에 있는 바 위.

신라 말 고운 최치원(孤雲 崔致遠.857~?)이 세상 을 등지고 지리산(智異山)에서 은거(隱居)하던 중 왕이 사신(使臣)을 보내어 국정을 논의하자는 말을 듣고는, 이를 거절하며 못 들은 걸로 하겠다는 뜻으 로 화개천에 귀를 씻으며 “洗耳巖” 세 글자를 썼다 고 한다. 서산대사의 시(詩)가 전한다.

※ 1848년 5월3일 칠불사(七佛寺)의 아자방(亞字 房)과 옥보대(玉寶臺)를 구경하고, 다음날 5월4일 에 농산재(籠山齋)에 도착하였다. 이는 족인(族人) 인 노정한(盧廷翰)이 만년에 지은 것이다.

주인과 함께 최치원(孤雲 崔致遠)이 귀를 씻은 세 이암(洗耳巖)에 가서 두 다리를 뻗고 앉아 하루 종 일 지냈다. 밤이 되어 농산재에 머물다 묵었다.