智異山 紀行詩 - 河東地域을 중심으로(32)

三山閣(삼산각)

- 제 32 호

본문

智異山 紀行詩

- 河東地域을 중심으로(32)

역자(譯者) 정경문 (茗谷 鄭慶文)

三山閣(삼산각)

김창흡(三淵 金昌翕)

-삼산각-

支許奇蹤在在留(지허기종재재류) 지둔과 허순의 기이한 자취 곳곳에 남았고, 繪形丘壑亦神遊(회형구학역신유) 山水 형상을 그려 神도 역시 노닌 듯하네. 蒼苔不入三山閣(창태불입삼산각) 삼산각에는 푸른 이끼 아직 끼지 않았는데, 白月長留八詠樓(백월장류팔영루) 팔영루엔 밝은 달이 오래도록 머물러 있네.

규尾未曾參末席(규미미증참말석) 사슴 꼬리는 아직 말석에 끼이지 못했는데, 龜頭獨可語千秋(귀두독가어천추) 거북 머리는 오랜 세월 홀로 이야기한다네. 淸泠後夜聞鍾起(청령후야문종기) 맑고 시원한 새벽 종소리를 듣고 일어나니, 暗水春星露氣流(암수춘성노기류) 어두운 물속 봄날 별은 이슬 기운 끼었네.

支許(지허) : 승인(僧人)과 문사(文士)가 교유하는 것을 말한다. 지(支)는 진 (晉) 나라 때 고승인 지둔(支遁)이고, 허(許)는 명사(名士)였던 허순(許詢)을 가리키는데, 이들 둘이 서로 친하게 지냈다. 《世說新語 文學》※ 이 詩에 서 승인(僧人)은 진감선사(眞鑑禪師大), 문사(文士)는 최치원(孤雲 崔致遠) 을 가리킨다.

奇蹤(기종) : 기이한 자취. 在在(재재) : 곳곳. 여러 곳.

丘壑(구학) : 언덕과 골짜기라는 뜻으로 산수의 한적하고 청아한 정취. 神游(신유) : 몸은 움직이지 않고 혼(魂)이 어떤 곳에 날아가 노닐다. 蒼苔(청태) : 푸른 이끼.

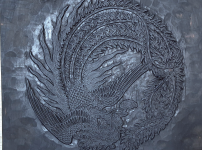

八詠樓(팔영루. 도문화재자료 제74호) : 쌍계사(雙磎寺)에 있는 루(樓)로 840년(신라 문성왕 2) 진감선사(眞鑑禪師.774년~850년)가 창건하였다. 진감 선사가 중국에서 불교 음악을 공부하고 돌아와 불교 음악[범패(梵唄)]을 만 든 불교 음악의 발상지다. 섬진강(蟾津江)에서 뛰노는 물고기를 보고 팔음률 로써 어산[魚山:梵唄]을 작곡했다고 해서 팔영루(八詠樓)라고 한다.

규尾(규미) : 사슴 꼬리.

未曾(미증) : 아직 ~하지 않았다.

龜頭(귀두) : 거북 모양(模樣)으로 만든 비석(碑石)의 받침돌로, 쌍계사(雙磎 寺)에 있는 진감선사대공탑비[眞鑑禪師大空塔碑.국보 제47호]를 말함. 淸泠(청령) : (투명할 정도로) 맑고 깨끗하다. 後夜(후야) : 새벽. 暗水(암수) : 어둠 속에서 보이지 않게 흐르는 물. ※ 두보(杜甫)의 〈야연좌 씨장(夜宴左氏莊)〉 시에 “어둠 속 시냇물은 꽃길 따라 흘러가고, 봄날 별빛 은 초당을 휘감누나.[暗水流花徑 春星帶草堂]”라는 구절이 있다.

露氣(노기) : 이슬의 기운.

※ 김창흡(三淵 金昌翕)의 《嶺南日記(영남일기)》 1708년 3월 14일에 “악 양(岳陽)에서 아침밥을 먹고 일찍 출발하여 오후에 쌍계사(雙溪寺)에 도착 하였다.

예전의 절 건물과 새로 조성된 법당이 동・서로 늘어서서 층층의 높낮이를 이 루고 있었다. 꽃과 대나무 어우러진 곳에는 물레방아가 있다. 개울을 건너 누 각을 부여잡고 오르니 눈길 닿는 곳마다 장엄하고 화려하였다.

예전의 절에는 삼산각(三山閣)이 있는데, 왼쪽은 영주각(瀛洲閣), 오른쪽은 방장각(方丈閣)이라 한다.” 진감선사(眞鑑禪師)와 고운 최치원(孤雲 崔致遠) 을 그리면서 삼산각에서 시를 한 수 읊었다.