[기고] 20억 들인 자율주행버스, 군민의 발인가 행정의 쇼인가

김동욱의 하동 인사이트 혁신을 향한 목소리

- 제 31 호

본문

20억 들인 자율주행버스, 군민의 발인가 행정의 쇼인가

1월 대비 63% 증가 홍보실체는 하루 이용객 30명 정도, 도로정체와 택시업계 피해까지

하루 12회 운행, 1회 평균 이용객 2.5명 수준으로 효율성은 완전 빈깡통 버스

전국 최초, 최고, 압도적 등 실리없는 전형적인 치적 부풀리기…현혹돼선 안돼

막대한 예산, 미미한 성과

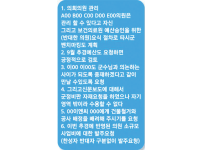

하동군이 전국 최초라는 간판을 내걸고 도입한 농촌형 자 율주행버스. 총사업비만 20억 원이 넘었다. 차량 한 대와 전용 차고지, 충전시설, 정류장, 스마트폴, 관제시스템을 갖추느라 혈세가 대거 투입됐고, 매년 안전요원과 유지비 등 운영비도 억대에 달한다. 그러나 그 대가로 돌아온 성 과는 하루 평균 30명 승객뿐이다. 18인승 버스를 하루 12 회 돌려도 회당 2~3명만 앉아 있을 뿐 좌석 대부분은 비 어 있다.

버스 요금은 100원으로 책정돼 커피 값의 50분의 1도 안 된다. 7개월간 누적 요금 수입은 고작 50만 원 정도에 불과 했다. 주민 세금으로 유지되는 이 사업에서 승객 한 명을 태우는 데 들어가는 비용은 천문학적이다. “그 돈으로 면 지역 버스 운행을 몇 회 더 늘렸다면 훨씬 많은 주민이 혜 택을 봤을 것”이라는 군민들의 목소리가 터져 나온다. 예 산은 한정돼 있는데, 정말 시급한 교통 문제를 외면한 채 ‘ 전국 최초’라는 명예에 집착한 결과라는 지적이다.

일반 버스와 다르지 않은 이용률

자율주행버스와 함께 일반 읍내순환버스도 하루 14회 같 은 비슷한 구간을 오간다. 결과는 자율버스 하루 30명, 일 반버스 20명 수준. 두 대를 합쳐도 하루 60명 남짓으로, 군 전체 인구 4만여 명과 비교하면 사실상 극히 제한된 주민 만 이용하는 셈이다.

그런데도 군은 “6개월 만에 이용객 63% 증가”라는 문구 를 홍보자료에 넣었다. 자율버스만 따로 보면 1월 490명 에서 6월 771명으로 늘어난 정도에 그쳤고, 일반버스도 비 슷하게 증가했다. 즉 자율주행이라는 신기술이 특별히 수 요를 끌어올린 것이 아니다. 새 노선이 생기고 요금이 100 원으로 책정되자 호기심에 이용한 주민이 늘었을 뿐이다. 문제는 이런 수치를 두고 군이 전체 교통 환경이 혁신된 듯 홍보한다는 점이다. 하루 60명 남짓의 이용에 불과한데도 “스마트 교통”, “컴팩트 도시” 같은 수사를 붙여 성과를 포장한다. 실제 군민 입장에서는 “행정이 스스로에게 박수 치는 일에 세금만 낭비한다”는 냉소가 나올 수밖에 없다.

고령자 이용 한계와 교통복지의 왜곡

군은 “노령층의 뜨거운 호응”을 강조하지만, 현실은 다르 다. 정류장에서 10분 이상 서서 기다리기 힘든 어르신, 버 스에 오르내리는 것조차 어려운 고령자들은 여전히 이용 하지 못한다. 정작 교통약자를 위해 도입한 버스가 가장 필요한 이들에게 닿지 못하는 아이러니가 발생한다. 물론 일부 어르신은 “병원 가는 길이 편해졌다”고 반기지 만, 이는 전체 군민 중 극히 일부의 사례일 뿐이다. 두 버스 를 합쳐도 하루 승객은 60명, 전체 인구 대비 0.1% 남짓에 불과하다. 그런데도 군은 이를 전체 군민의 교통복지 성과 인 양 홍보한다. 면 단위 주민들은 여전히 하루 몇 차례뿐 인 농어촌버스를 기다리거나 택시를 타야 한다.

군민들은 “우린 여전히 불편한데 왜 읍내 순환버스만 대대 적으로 홍보하느냐”고 말한다. 이처럼 수혜가 극히 제한적 인 사업을 두고 교통복지의 대표 사례라고 내세우는 것은, 행정이 문제의 본질을 호도하는 행위다. 교통복지는 다수 가 체감할 때 의미가 있다. 지금의 자율주행버스는 결국 소수만 이용하는 전시 행정의 표본일 뿐이다.

느린 속도·잦은 정지, ‘안(非)자율’ 버스의 민낯

군은 “사고가 한 건도 없었다”고 강조하지만, 그것이 곧 안전을 의미하는 것은 아니다. 자율주행버스는 평균 시속 20km도 되지 않아 도로 위에서 긴 행렬을 만든다. 불법 주 차 차량이 나타나면 곧바로 멈춰 서고, 답답해진 운전자 들이 중앙선을 넘어 추월하는 위험한 장면도 잦다. 한 주 민은 “20억이나 썼다면서 교통은 더 막히고 위험해졌다” 며 혀를 찼다.

승객 안전 역시 보장되지 않는다. 급정거가 반복돼 어르신 들이 좌석에서 앞으로 쏠리는 일이 많다. 노약자에게는 작은 충격도 큰 부상으로 이어질 수 있다. 게다가 자율모드 라는 이름과 달리 실제 운행 구간의 상당 부분은 안전요원 이 직접 운전대를 잡는다. “안전요원이 없으면 차가 멈춰 서 버린다”는 말까지 나돈다.

이처럼 자율주행이라는 간판과 달리 실제 현장은 ‘안(非) 자율’에 가깝다. 군이 내세우는 ‘사고 제로’는 기술이 안전 해서가 아니라, 느린 속도와 사람의 개입 덕분에 간신히 유지되는 허상일 뿐이다.

세금으로 운영되는 100원 버스, 택시업계 직격탄과 왜곡된 우선순위

100원이라는 초저가 요금은 일부 주민에게 환영받지만, 그만큼의 피해도 크다. 읍내 단거리 이동에 쓰이던 택시 수요가 순식간에 사라지면서 지역 택시업계는 생존 위기 에 몰렸다. 택시 기사들은 “세금으로 무료에 가까운 버스 를 돌리면서 민간 생업은 무너지고 있다”고 호소한다.

교통복지를 원했다면 같은 예산으로 100원 택시 제도를 확대하거나 농어촌버스를 보강하는 편이 훨씬 효과적이 었을 것이다. 그렇게 했다면 더 많은 주민이 체감했을 것 이 분명하다. 그러나 행정은 눈에 띄는 성과와 ‘전국 최초’라는 홍보 문구를 위해 신기술 실험을 선택했다. 그 결과 는 세금 낭비와 업계 피해, 그리고 군 행정의 치적 부풀리 기로 귀결됐다.

군민들은 “이 버스가 군민의 발이 아니라 군청의 전시물 이 됐다”고 말한다. 교통복지를 내세운 전시행정은 결국 주민들의 삶과 동떨어진 채, 홍보용 간판으로만 기능한다. 보여주기식 행정은 화려한 말과 달리 군민의 삶을 바꾸 지 못한다.

교통복지인가, 보여주기 행정인가

교통복지는 군민 모두가 골고루 혜택을 누릴 때 의미가 있 다. 그러나 자율주행버스는 소수만 이용하는 반쪽짜리 서 비스에 머물렀다. 특히 고령자 다수가 정작 이용조차 못하 는 현실은 정책 목표와 정반대다. 그럼에도 군은 성과를 과장하며 언론을 통해 치적 홍보에 매달리고 있다.

하루 30명 남짓 이용하는 20억 원짜리 버스를 두고 “군민 의 발”이라고 부를 수 있는가. 보여주기 행정은 언제나 권 력자의 욕심에서 비롯된다. 군민 다수가 체감하지 못하는 교통정책은 진짜 복지가 아니다. 지금 필요한 것은 전국 최초라는 간판이 아니라, 농촌 어느 마을에서도 버스 한 번 잡을 수 있는 기본적 권리다.

군민들은 묻는다. “이것이 정말 교통복지인가, 아니면 행 정이 벌이는 거대한 쇼인가.” 자율주행버스는 하동군 행 정의 민낯을 드러내는 상징이다. 군민의 발이 되어야 할 버스가 군청의 치적 전시물이 되는 순간, 교통복지는 죽 은 이름에 불과하다.